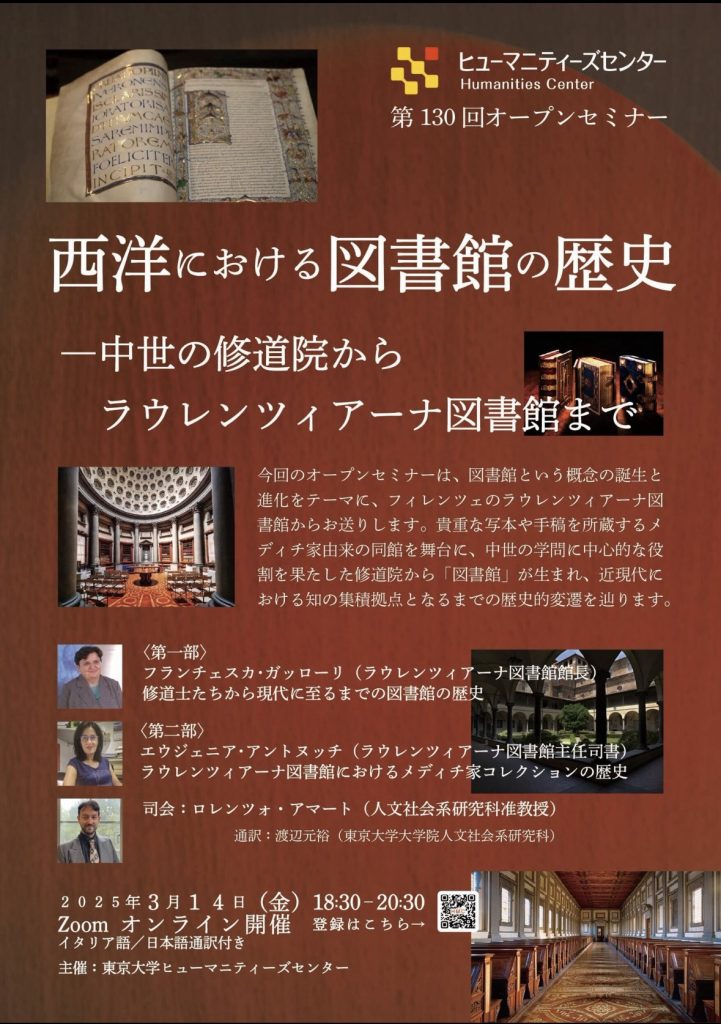

3/14

『西洋における図書館の歴史』@東大ヒューマニティーズセンターをオンライン視聴!

愉しかった!

フィレンツェのラウエンツィアーナ図書館からの講義!

希少本のキラキラした装飾ページを見るとドキドキする。

学問にとって一番大切なモチベは、このキラキラへのドキドキなんだと(歳を重ねるごとに)確信してる。

3/14

『西洋における図書館の歴史』@東大ヒューマニティーズセンターをオンライン視聴!

愉しかった!

フィレンツェのラウエンツィアーナ図書館からの講義!

希少本のキラキラした装飾ページを見るとドキドキする。

学問にとって一番大切なモチベは、このキラキラへのドキドキなんだと(歳を重ねるごとに)確信してる。

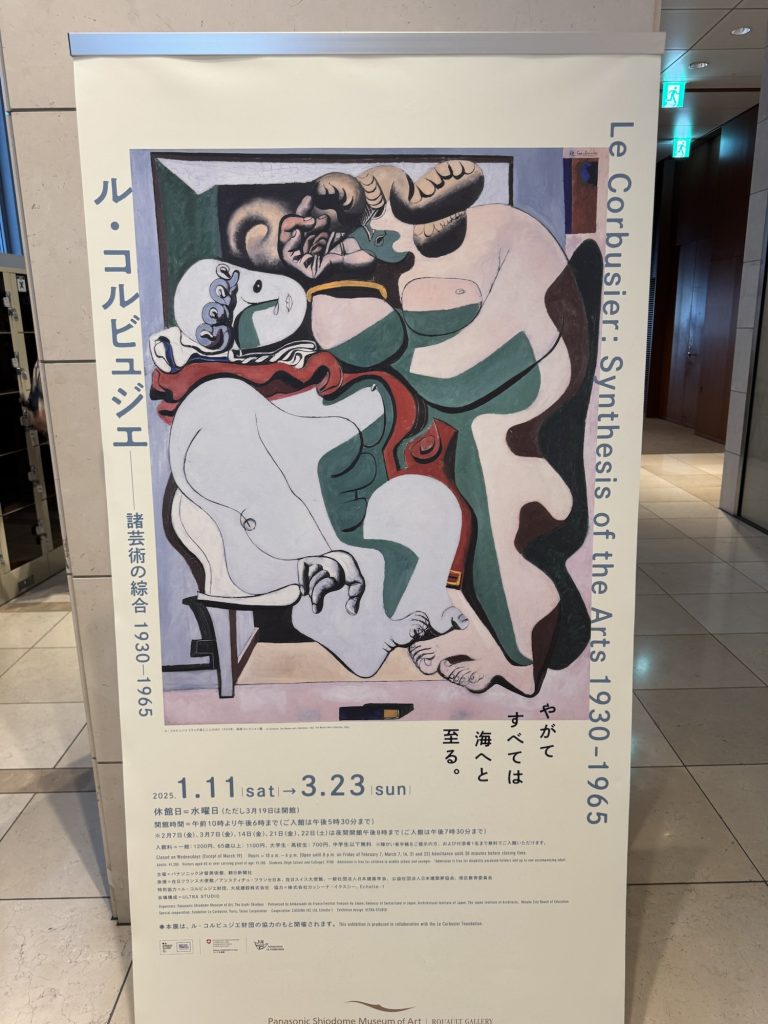

『ル・コルビュジェ 諸芸術の綜合 1930-1965』

愉しかった!なんていうか彼の思想がとても僕の肌に合う感覚。そしてカンディンスキーとの親和性と神話性。

鳴り響く宇宙、小さな世界、ドキドキする。

「彫刻だけ、絵画だけ、建築だけがあるのではない。造形的な出来事は詩の助けによる“一なる形”のうちに成就するのである。」ル・コルビュジェ

ロンシャンの礼拝堂、いつか訪かなきゃ。

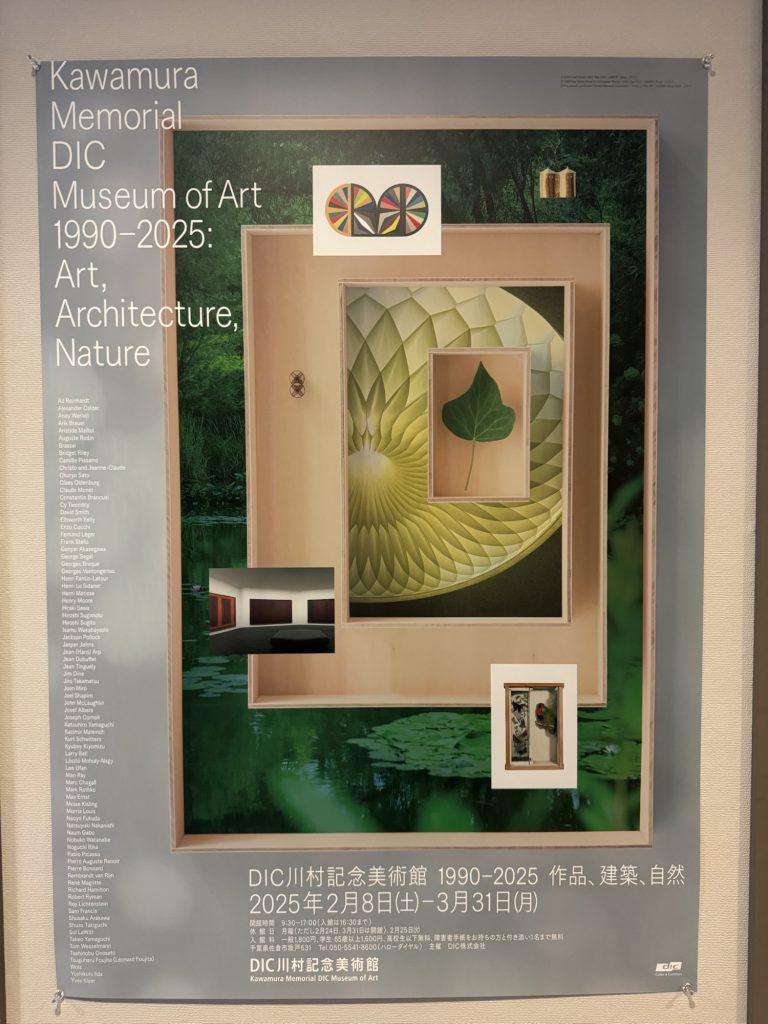

3月末で閉館してしまう川村記念美術館に訪く。

『1990-2025 作品、建築、自然』

高校時代に住んでいた千葉県佐倉市にあり、何度か訪れた。

ロスコの赤の部屋など収蔵作品もいいけど、美術館のある場所の自然と佇まいが特によいのだ。

確かにアクセスはよくない、だからこそ一日かけて美術館に訪くという体験。

沢木耕太郎『深夜特急1香港・マカオ』(1986)au了。

ついぞ読んでなかったのだ、深夜特急。もし当時読んでいたなら僕も青春期真っ盛りで、きっと死ぬほど影響を受けたであろう。

斎藤工さんの朗読が素晴らしくよい👍

3/11

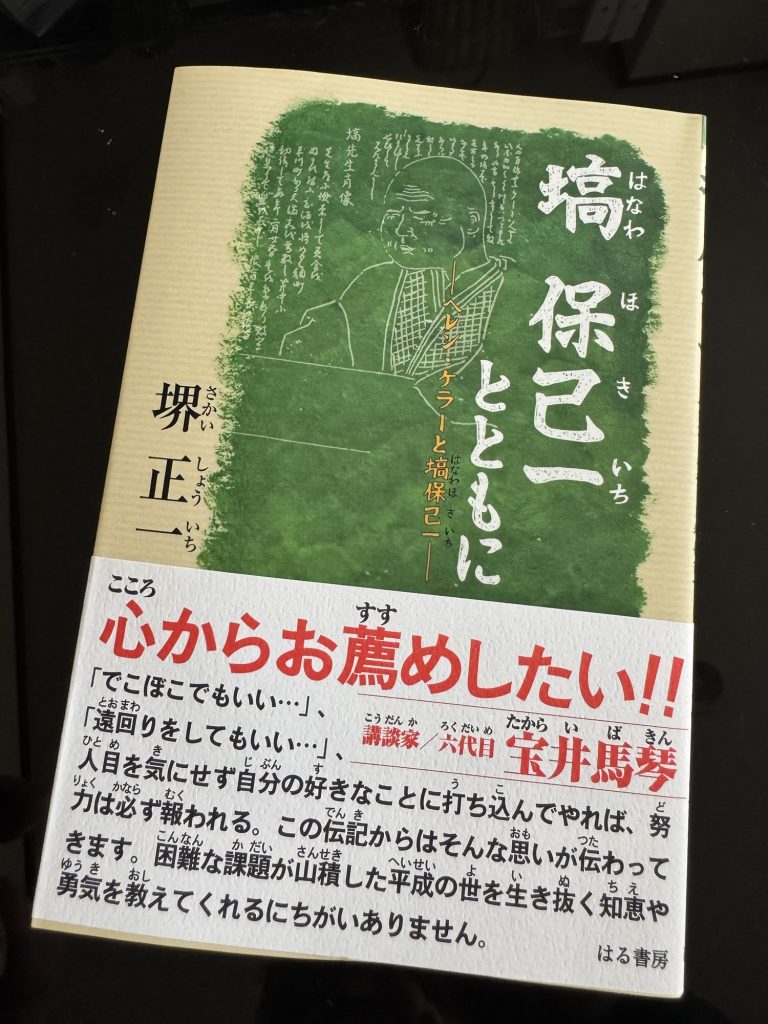

堺正一『塙保己一とともに-ヘレン・ケラーと塙保己一-』

『べらぼう』で鳥山検校が登場して、検校について検索していたら、同時代の国学者『群書類従』を編纂した塙保己一が検校まで登り詰めたことを知る。そして幼少期に盲目となるも学問の道を透徹する保己一のエピソードを母に聞いて勇気づけられたのがヘレン・ケラーだったのだと。とても勇気づけられる。

自分の使う言葉というのを、妙に気にしている。

それは辞書的に正しいとか、慣用的にそうだとか余り関係なく、自分のinspirationに併せてというか。

例えば、

・「おもう」は、「思う」ではなく、「想う」を使う。

・「たのしい」は、「楽しい」ではなく、「愉しい」を使う、楽しいは楽(らく)とは限らない。

・「いう」は、「言う」ではなく、「云う」を使う。

・「〜なこと」には、「事」を使わず、「こと」にする。

・「行く」は、訪れた場合は、「訪く」とする。

・「良い悪い」は「いい悪い」と書く。自分にとって「いい」は「良い」とは違うけど、「わるい」は「悪い」意味なので。

・「はじめる」を「始める」とあまり書きたくない。「終わる」は「了る」と書きたい。

・「見る」と「観る」、「立つ」と「起つ」を微妙に気にしている。

・「わかる」に、「分かる」は使わない、分けてないから。同様に「解る」「判る」もあまり使いたくない、「解って(判って)ないから」。

・「積読」は使わない、積んでないから。「蓄読」と称している。

・audibleで読み(聴き)了ることを、「au了」としているw

・なんとなく「件(くだん)」と「類(たぐい)」は使いたい、なんとなく。

・句読点「、」「。」は結構使う、今の時流に抗って。

久々に文章を書いてみようと想う。

いや、短い感想は、ちょこちょこ何ならほぼ毎日書いているのだけれど、なんていうか長文が書けない症候群がここ数年続いているのです。

その理由は色々あるけれど、まあその分析自体がもどかしくて、それで書けない自分がいるわけです。

たとえば、最近、人の評論が嫌いなんですよね。

なんでこの人に、その作品の優劣をいちいちあーだこーだ云われなきゃいけないのだ、って想ってしまうのです。なので翻って、自分が他人様に向けて、いちいち評論したくないわけですね。

同様に、人の解説が嫌いなわけです。その評論家の解説が、たとえどんなに素晴らしい視点の、どんなに腑に落ちる解説だとしても、その作品のかけがえなさに比して、なんかとてつもなく邪魔なわけです。なので翻って、自分が他人様に向けて、いちいち解説したくならないわけですね。

まあ、誰が、何を想っても、何を書いても、自由なわけだから、というか、その自由が、一番人類にとって大切なわけですから、それは、それ、大切な行為なんです、評論も解説も。わかっちゃいるのです。

でも、自分には、邪魔なわけなんです、どーしよ。

なので、自分が何かの作品なりに触れて、とても感動したりして、それを文章に書いてみようかなとか想ったりしても、結局、「凄いなー」とか「素晴らしかった」とか以上のことを描きたきたくわけです。むしろ書きたい視点とか、論点とかは遥かにたくさんあったとしても、むしろ書けないわけです。なので平々凡々な感想つぶやきに堕してしまうのです。

たとえば、誰かの「これ見た方がいいです」とか見ちゃったりすると、もうなんていうか嫌な気持ちいっぱいになってしまうのです、困ったことに。

たとえば「日本のテレビはつまらない」等々の、テレビで有名になった某の意見とか見ちゃうと落ちてしまうのです、正直なところ。

なら、「お前も書かなきゃいいじゃん!」

そう、全くもってその通り!

〜てな感じのループ&ループで、文章が結局書けないわけですね。

でも、それでも書こうとしている自分が(今、此処に)確かに存在しているわけですよね。

「本を書きませんか?」と云ってくださる方がいらっしゃいますし、何ならもう数年待たせてしまっている方もいらっしゃるわけです。なのでそれはもう、「すみません!」のループ&ループなわけです。

博論も書きたいし(書かなきゃいけないし)

手がけている、手がけようとしている、手がけたい、プロジェクトを進める為にも、書きたいことが、いっぱいいっぱいあるわけです。

自分が、何かを体験して、何かを想って、何かを考えて、そのことを綴るという営み自体が、つまるところ創作それ自体の根本なんだと想うのです。

ならば、この”書けない”という事象を、自分は自分で乗り越えなくちゃならないとは想うのです。

創作を(なんだかんだいっても)自分の人生の根本にしてしまって半世紀にわたるわけですから、これから生きていく為にも。

書きたい以上に、書かなければならないわけです、これからの人生を愉しむ為にも。